『逃げ若』に携わる方へ取材を行うSP企画。

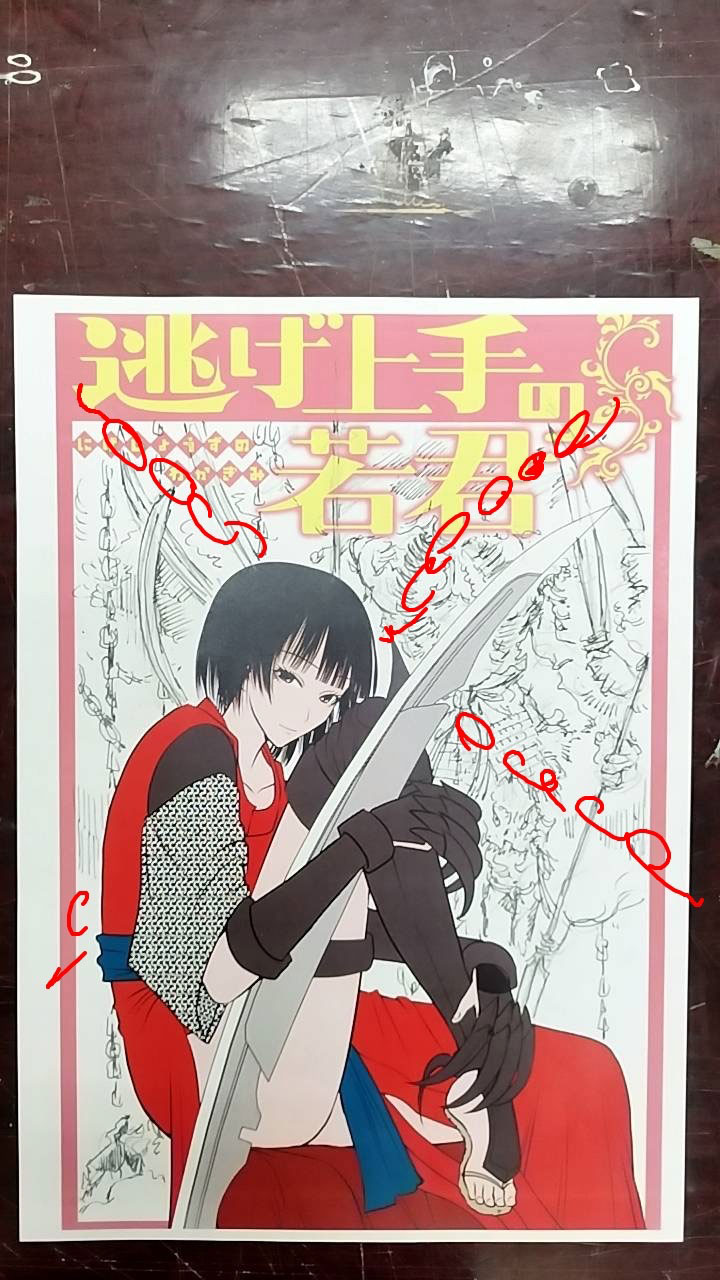

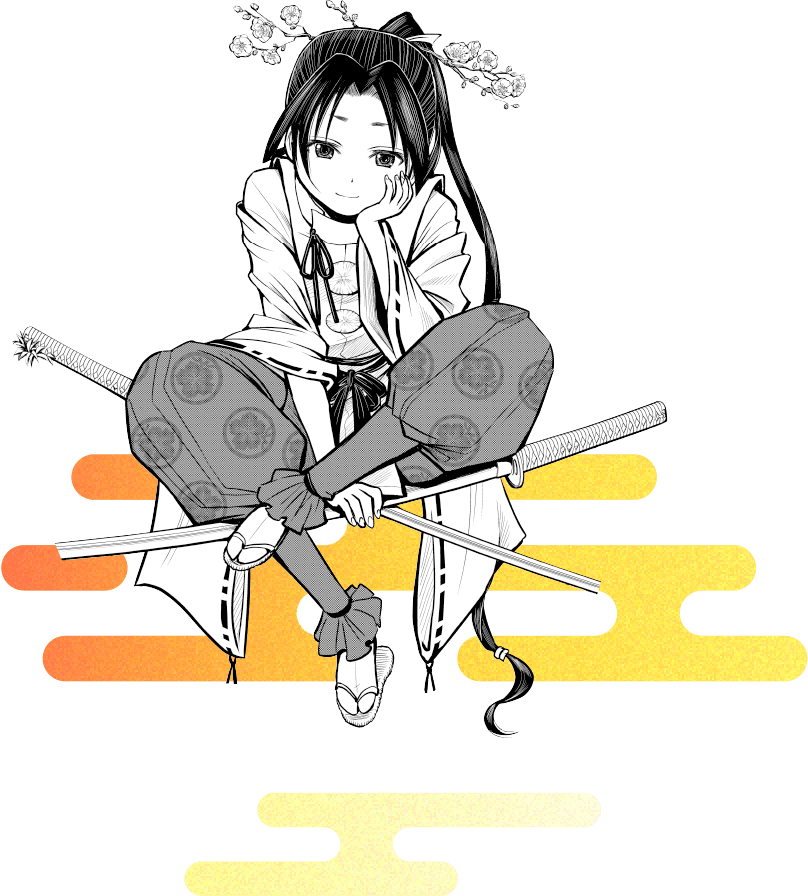

コミックスのカバーイラストで、

背景を担当されている朝倉隆文さんの記事をお届け!

日本画で一番大事なことは

どれだけお客さんを驚かせられるか

──朝倉さんがこの日本画家の道を選んだキッカケをお聞かせください。

小さいときから日本画が好きだったからですね。でも日本画に興味を持ったキッカケは仏像なんです。そこから日本美術が特集されていた平凡社さんの「別冊太陽」という雑誌を書店で見かけて、そこから日本美術に完全にハマりましたね。

──実際に描き始めたのはいつ頃でしょうか?

小学校高学年ぐらいで龍とかを描いていたと思います。その頃ちょうど「週刊少年ジャンプ」を読み始めたぐらいですね(笑)。高校2年生で美大への進学を決めました。当時は色々と悩みもあって別の道も考えていたんですが、父が「芸術の道を捨てられないだろ」と言って背中を押してくれたんです。

──日本画の魅力をお聞かせください。

日本文化を理解するには一番手っ取り早い方法じゃないかなと思っています。日本美術が持つ独特な世界観というか美の感覚といったものを理解するには非常にわかりやすいんですよ。恩師である辻惟雄先生から教えていただいたんですが、日本美術は「飾り」と「遊び」なんです。特に遊びの部分がすごい技術で、真剣に遊んでいるんですよ。

──日本画を描く際に大事にしてることをお聞かせください。

一番大事なことはどれだけお客さんを驚かせられるかですね。想像を超えることをしないと人を感動させられないんです。自分の持っている哲学や心の表現なんかもありますが、一方でエンターテイナーだと私は思っています。見た人がビックリするようなものを作りたいですね。

──アルミ箔に描かれるなどこれまでにない日本画の見せ方もされています。

以前、海外の方に「君の作品は現代美術なのか、それとも伝統的美術なのか」と問われて1年間くらい考えたんです。現代美術の作品には「量産できる」「並べる」「コンセプトがある」「社会への明確な批判」この4つが重要で、私の作品は現代的な手法と伝統的な手法が合わさっているんですよ。そこに現代アートを超えるというコンセプトを加えて、「超越現代美術」ということにしました。これは言った者勝ちだと思っています(笑)。

──作品の題材はどのように決めているのでしょうか。

題材については、その時に感動したもので決まりますね。具体的に言うと見たものや出会った人、恋愛とかでしょうか。最近は恋してないですけどね(笑)。やっぱり生きている中で湧き上がるパッションの影響が大きいです。あと怒りの感情も作品作りには大切なんですよ。私を例にすると、自分が抱える悩みやコンプレックスをどう覆すか、この手段が絵画だったんです。

──心を動かしたものが見事に表現されるわけですね。

だって天才ですから!(笑)嫌味に捉えないで欲しいのですが、自分の才能は自分が信じてあげるしかないんですよ。なので自分を天才と言っています。私も精神的にしんどい時期がありましたし、自信が持てないという方も、自分の好きなものには自信を持って欲しいなと思いますね。

──海外で展覧会ではどのようなお気持ちだったのでしょうか。

やっぱり会場の空気が違いましたね。作品を出展するための費用もかなりの金額なので売れるか売れないかも大きなプレッシャーになっていました。しかも周りにある作品のクオリティーがすごすぎて、どうしても弱気になってしまうんです。なので作品がちゃんと評価されて売れたときはホッとしました。嬉しくてシャンパンを飲みましたから(笑)。その時にずっと張りつめていたものが、ようやく緩んだ気がします。

──子供たちに日本画の面白さを伝えるには何が必要でしょうか。

これは日本画だけじゃなくて美術全般に言えるんですが、今の子供たちはぜひ美術館に行って欲しいですね。好き嫌いで見たらいいですし、一番簡単な見方は「欲しいか、欲しくないか」です。感想も無理に聞かなくていいと思っています。とにかくこれが好きとか、カッコイイでいいんです。その感覚で世界の古い美術から民族的なものや現代美術まで全部見るのがいいと思いますね。ぜひ美術館に行って皆で好き嫌いを言って欲しいです。

『逃げ上手の若君』について

──『逃げ若』の背景を描くことになった経緯をお聞かせください。

HOTEL THE MITSUI KYOTOの襖制作でお世話になった方が、『逃げ若』初代担当さんの大学の先輩だったんです。その繋がりで私にお話がありました。すぐにこれはやろうとお返事しましたね。漫画は現代美術をやっている人間は必ず通らないといけないジャンルなんですよ。なぜなら、ノスタルジックと色気を感じることができるからなんです。

──色気というのはどんなものでしょうか?

私の世代だと『電影少女』になるんですが、ゾクゾクっとするようなエロスやフェティッシュなものでしょうか。これは松井先生の漫画にもあります。そこに人は惹かれるんですよね。美術の世界にいるからこそ漫画とコラボできて嬉しかったです。しかも松井先生ですから!絶対やりますよね(笑)。

──松井先生の印象についてお聞かせください。

話しが合うなと思いましたね。お互いお酒が好きなので(笑)。世代も一緒ですし意気投合できたのかなと思います。あと見た目が若い!羨ましい!

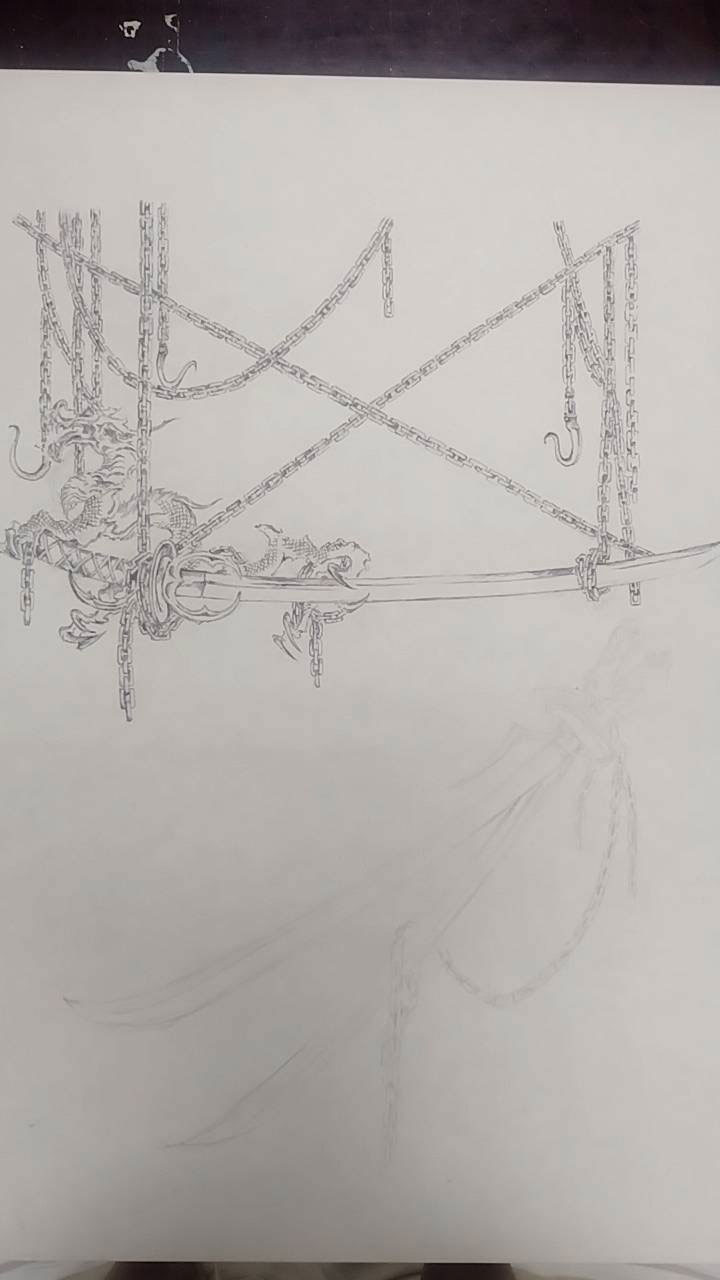

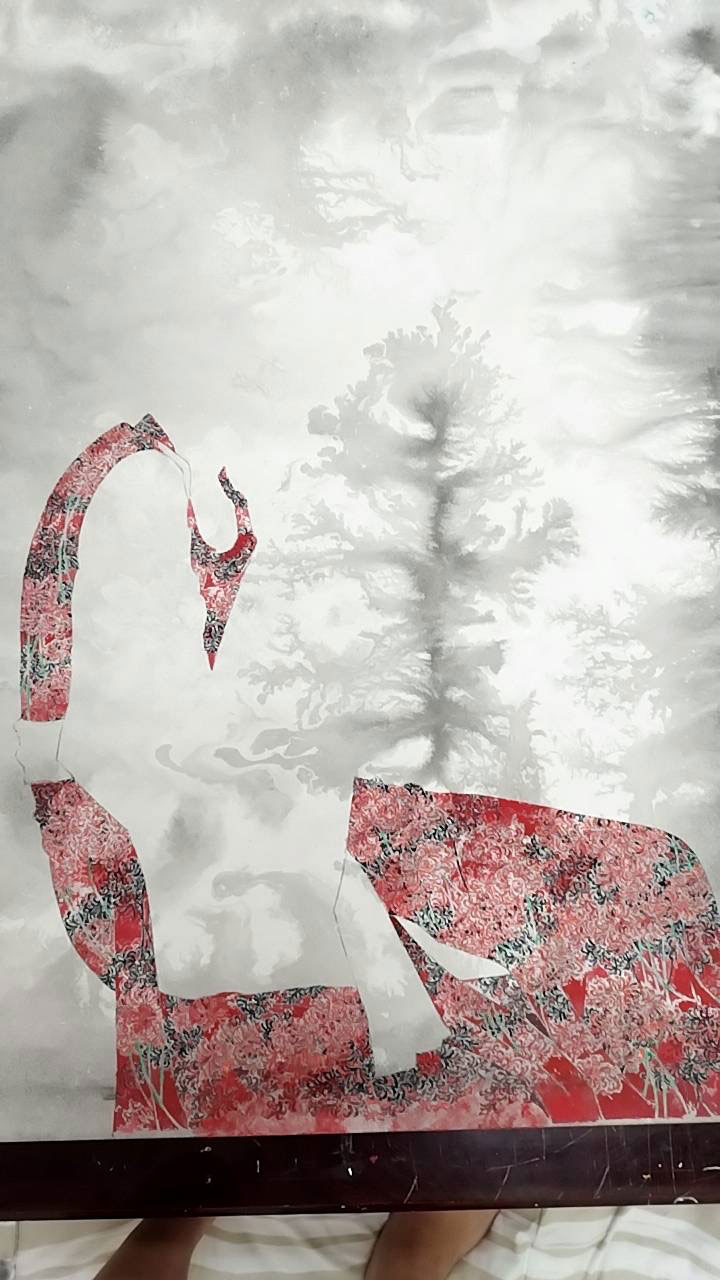

<背景の進行を紹介>

まずは背景のざっくりしたイメージを決定

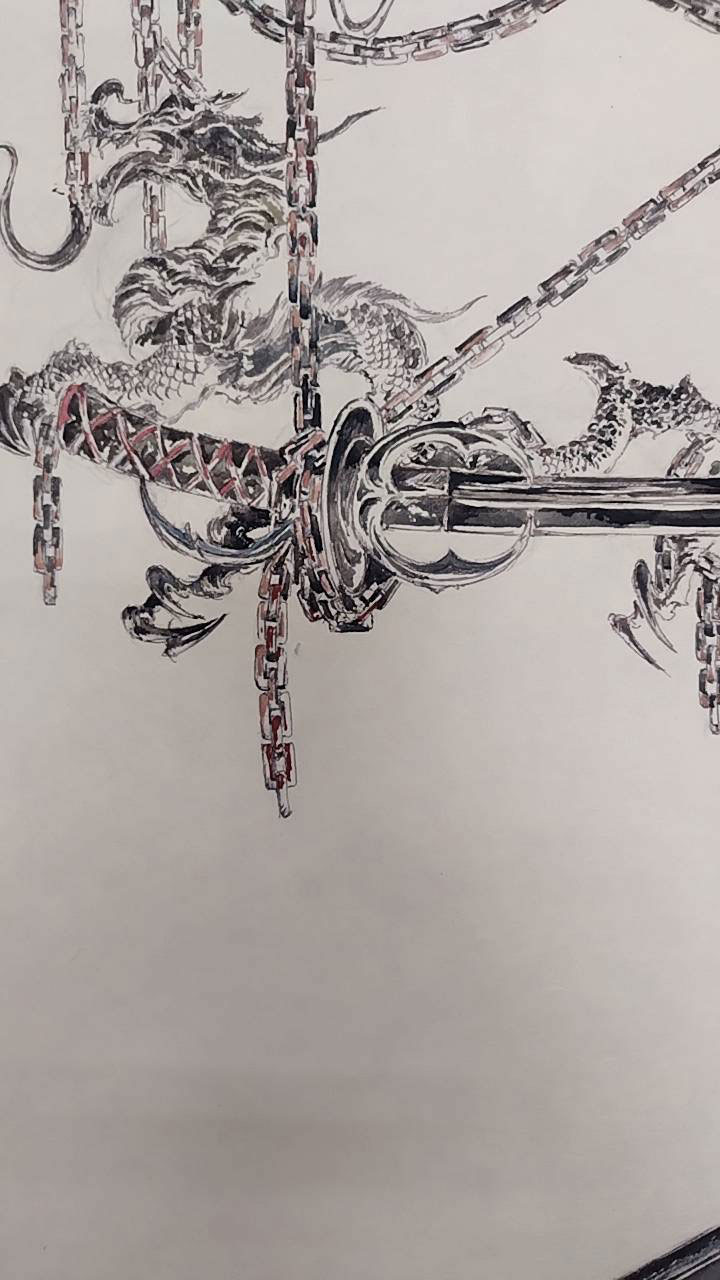

松井先生と一緒に表紙を飾るキャラクターに合うイメージについて意見を出し合うんですが、出しているうちにどんどん難しいものになっていきます。これは自分の首を絞めることになりますが、楽しいことをしたいし、いいものにしたいと思っているので妥協はできないんですよ。第17巻は武器を描いてというオーダーだったので、武器庫のような感じにしました。

下描き

松井先生からキャラクターが送られてきたらそれに合わせて下描きに入ります。下描きができたら松井先生に送って調整ですね。この時に「ここはこんな色になるよ」と相談しています。第17巻では秕の雰囲気にも合う彼岸花にしました。背景の黒にも合うので良かったです。

仕上げ

絵が完成したら松井先生に送って、キャラクターと合わせて微調整です。細かな色の微調整をして色校。これを2~3回やって完成です。鎖の部分はこ1つ1つ描いているのでかなり大変でした。あと、着物の流れやしわに合わせて彼岸花の絵を曲げているので、気にして見てもらえればと思います。

──絵のサイズは決めているのでしょうか。

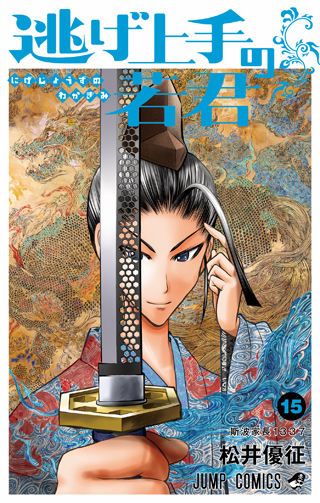

基本的にA1サイズで描いています。小さい絵だと密度が下がるんですよ。だから大きなものをギュッとしたほうがいいものができると思うんです。なので頑張っちゃいますね(笑)。麒麟(第15巻)の絵はA1よりもかなり大きいですが、小さい絵でやろうとすると針に穴を通すような作業になるのでもっと手間がかかって大変なんです。

──制作期間はどのくらいなのでしょうか。

松井先生からキャラのイラストを貰ってからだと3週間くらいでしょうか。色を入れるのは3日くらいで一気に仕上げます。顕家の時(第14巻)にはかなり時間がかかっていて、最後は12時間くらいぶっ続けで描いていました。色をひとつひとつ作らないといけないのでテンションがおかしくならないと描けないんですよ。

──背景を描く際に気をつけていることをお聞かせください。

普段描く絵と違って、キャラクターを主役にすることですね。そのために背景とキャラクターを反対色で分けたり、キャラクターを濃い色にして背景の色を薄くしたりしてバランスを調整しています。最終的にはデータ上で色調整をするんですが、ある程度の色はここで決めています。

──背景を描く楽しさをお聞かせください。

松井先生と一緒に大人ふたりが真剣にふざけているところですね。手を変え、品を変え、新しいアートを届けれられたらと思います。『逃げ若』の背景を描かなかったらやっていないことをしているので楽しいですし、自分の絵の幅も広がります。

──特に大変だったものをお聞かせください。

弧次郎の時(第6巻)で描いた絵ですね。弧次郎が真っ二つに斬っていますが、全部1枚の絵なんですよ。ほとんど見えてないですが、全て全身を描いています。あとは玄蕃の時(第9巻)ですね。松井先生からはざっくりサイケというオーダーで、どうしようかなと思いました。蛍光色を使って和風サイケデリックにしましたが、描いている時は目がチカチカしていましたね(笑)。

──ここを見てほしい部分をお聞かせください。

絵の中には色々なものが隠れているので、それを見つけてみると面白いと思います。『逃げ若』が書店ですぐ見つけてもらえるために、綺麗なものにできたらと心がけています。